🔍 邪馬台国の謎を解き明かす『魏志倭人伝』の訳

日本の歴史の裏に何があったのか?今まで、神学者や歴史マニアですら知らなかった、日本の神話の謎が、ここから見えてきます。 『魏志倭人伝』の原文の構成(邪馬台国と卑弥呼に関連する章)は、 【原文の構成】このようになっていて、日本人が知らなかった、古代日本の姿が描かれています。 それでは、『魏志倭人伝』には一体何が書かれているのか? 続きを見てみましょう。 ・ ・【第1部】 … 魏国から倭の国へのルート&邪馬台国の場所 【第2部】 … 倭国の人々の暮らしと特徴 【第3部】 … 中央政府の政治と外交 【第4部】 … 魏と友好を結ぶ倭王 【第5部】 … 卑弥呼の死と後継の王

📺 『魏志倭人伝』の原文と直訳

【原文と直訳】(倭国の人々の暮らし)男子 無大小 皆 黥面文身 自古以來 其使詣 中國 皆自稱 大夫

男子 年齢問わず 皆 顔に刺青 施す風あり 古より 中国向かいし使者 己を「大夫」と称し その風儀 尊し

夏后 少康之子 封於會稽 斷髪文身 以避 蛟龍之害 今倭水人好 沈没捕魚蛤 文身亦以厭 大魚水禽 後稍以爲飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑 有差 計其道里 當在〝會稽〟東冶之東

夏后の少康の子 會稽の封に 髪断ち 刺青し 蛟龍避ける伝あり ゆえに 倭の水人 海に沈んで魚 蛤捕るを好み 刺青かくゆえ施されしも 後の時代は装飾転ず 各小国 刺青 左右 大小 尊卑より異なれり その地〝會稽〟の東冶の東に位置す

其風俗不淫 男子皆露紒 以木緜招頭 其衣 橫幅 但結束 相連 略無縫 婦人 被髪屈紒 作衣如單被 穿其中央 貫頭衣之

かの国 風俗 清く 男子皆 髪露わにし 糸で頭を結ぶ 衣 横幅結びて連ねるのみ 縫い目見当たらず 婦人 髪覆いて紐結び 衣 布の如く 中より頭を通す

種禾稻 紵麻 蠶桑緝績 出細紵 縑 緜 其地無 牛 馬 虎 豹 羊 鵲 兵用 矛 楯 木弓 木弓短下長上 竹箭或鐵鏃或骨鏃 所有無與 儋耳 朱崖 同

稲や麻を栽え 蚕飼いて絹作る 細き麻布 絹 糸生む その地 牛 馬 虎 豹 羊 鵲なし 兵 矛 盾 木弓用い 木弓 下短く上長し 竹の矢 鉄骨矢じり放つ 儋耳 朱崖の如きものはなし

倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室 父母兄弟 臥息異處 以朱丹塗其身體 如中國用粉也 食飲用〝籩豆〟 手食

倭の地 温暖にして 冬夏ともに生菜食べる風情あり 皆裸足にて歩き 屋根付き家住みて 父母兄弟 別々の処 寝る風習あり 身に朱丹塗る 中国にて粉を用いるが如し 食〝籩豆〟 手にて食べたし

其死 有棺無槨 封土作冢 始死停喪十餘曰 當時不食肉 喪主哭泣 他人 就歌舞飲酒 已葬 擧家詣水中澡浴 以如練沐

かの国の死 棺用入られど槨なし 土封じ 墳墓の風あり 死後 十日余り喪に服す その間 肉 慎む 喪主悲しみにくれ 他は歌や踊り 酒飲み哀悼の意 葬儀終わりて一同 水中にて禊ぎ行い 身清める

其行來渡海詣 中國 恒使一人 不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人 如 喪人 名之爲〝持衰〟 若行者 吉善 共顧其生口財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之 謂其〝持衰〟不謹

中国へ海路渡るおり 一人離れに座し 頭梳かず 蟣蝨取らず 汚れた衣を着 肉食べず 女性に近づかずの祈祷者あり 喪に服する者如く これ〝持衰〟と呼ぶ 旅 順調なれば 家族 財産共に守りしも 災あらば〝持衰〟祈り不足 理由にされり

出真珠 青玉 其山有丹 其木有柟 杼 豫樟 楺 櫪 投橿 烏號 楓香 其竹 篠 簳桃支 有薑 橘 椒 蘘荷 不知以爲滋味 有 獮猴 黒雉

倭国 真珠 青玉生みし 山は丹あり 木に柟 杼 豫樟 楺 櫪 投橿 烏號 楓香あり 竹は篠 簳 桃支あり 生姜 橘 椒 蘘荷ありいえど 味わい綾 知らず 獮猴や黒雉 この地にいたれり

其俗舉事行來 有所云爲 輒灼骨而卜 以占吉凶 先告 所卜 其辭如令〝龜法〟 視火坼占兆

かの国 事なすにあたり 常に骨焼き吉凶占う習わしあり 占う前 目的告げ 言葉 我が国〝亀卜〟に似たり 火にて骨が割れる様子 静か見守りて 占い兆し判断されたし

其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒 《魏略曰 其俗不知正歲四節 但計春耕秋收爲年紀》 見大人所敬 但搏手以當脆拝

かの国の人 和に集い 父子 男女 区別なく 共に酒を楽しむ風あり 《『魏略』にも 「その風俗 四季の正しきを知らず 春の耕しと秋の収穫を年の節となす」と記されたり》 大人(尊い人)敬うは 手を軽く打ち鳴らし 柔礼を以て表す

其人壽考 或百年 或八九十年 其俗 國大人皆四五婦 下戸或二三婦 婦人不淫 不妒忌 不盗竊 少諍訟 其犯法 輕者没其 妻子 重者滅其 門戸 及 宗族 尊卑各有差序 足相臣服

人の寿 長くは100年に及び 80〜90年過ごす者あり その風俗 国の大人 4.5の妻娶り 下戸 2.3の妻持ちしも(身分に応じた一夫多妻制) 妻たち淫らず 嫉妬せず 盗みもせず 争い少なし 法に触れる者 軽しは妻子失い 重しは門戸及び一族の滅なり その世 尊き卑しき 各々身分差ありて 人々その序に従いて 足るを知りて相臣服したり

|

ほえ〜中国語 も 訳 も分からない! もっと分かりやすく解説してほしいです…… |

陛下へのご報告でございますが、引き続き「遥か東方の島国の地」での風土や文化について観察された事、謹んで報告させていただきます。

その国の男性は、年齢に関わらず、顔に刺青を施す習慣がございました。 彼の地から中国へ参られる、特権階級の「特使」たちは、自らのことを『大夫』と称し、古くからその風儀を尊く保っておりました。 また、先の刺青は、我が国の民話『少康之子封於會稽』に倣ってのこと。

🎓 少康の子の會稽封じ

〝顔に刺青を施す風習あり〟 この伝承は、中国の古代民話からきています。 少康の子の會稽封じ(少康之子封於會稽)昔、中国に少康という王様と、王子がいました。 ある日、王子は父から大切な任務を与えられます。 「我が子よ、會稽の地を治め、そこに平和と繁栄をもたらしてまいれ」と。 王子は父の命を受け、彼の地へと旅立ちました。 その地では、蛟龍という水の魔物が村人を困らせてました。 王子は村人を守るために、髪を切り、刺青をして、怪物に立ち向かいました。 その後、會稽は平和になり、王子はこの地を守る指導者になりました。

『亀卜』は、中国の古代王朝、〝周の王室〟で重要な儀式とされ、国家の重大な決定を下す前に神意を問うための方法として、王室や貴族たちの間で広く行われていた。 天意を聞いて、名君を目指す政治方針も〝中国の周王朝の特徴〟とピタリ一致する。

・ 天孫降臨、出発の命のシーン ↳ 天孫に対して、「出雲の地は皇族が治めるべし!」 との指令のシーン ・ やまたのおろちに立ち向かう、皇子・素戔嗚尊のシーン ↳ この地では、オロチが村人を困らせている。 素戔嗚尊は村人を守るためオロチに立ち向かう。 ・ 戦闘モードの時に髪をくくった天照大神のシーン ↳ 髪を縛り、戦いに備えて自らを整える天照大神の姿

日本の『神話』はこの頃から原形が作られ始め、奈良時代の『記紀』のまとめをもって、完成しました。 「飛鳥時代」までは一般の人は文字を書けませんでしたが、この時代でも、政府高官や港官など、中国由来の一部の者は、個人として字を書けていました。 伊邪那岐 の名にちなんだ漢字が、この時代に、国名や地名に出てくるのはそのためです。

🎓 『邪馬台国』人々の描写

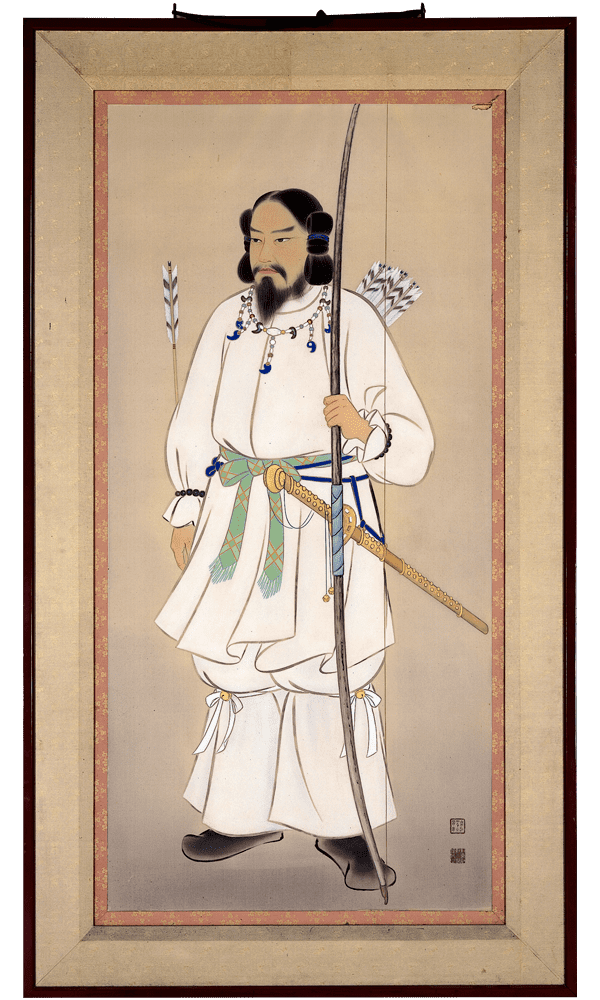

続いて『邪馬台国』人々の描写の解説ですが〝木の糸で頭を結ぶ〟とは、神武天皇のあの〝鉄アレイ〟の髪型のこと。 【神武天皇】 💻 引用元LINK……橿原神宮

弓の形状も、『魏志倭人伝』の中で書かれてるとおり「上の丈が長い」でしょう?

ちなみに、この絵で腰に差している『金の剣』は、熊野の地で、味方となった高倉下から譲り受けた、横刀のことです。

神話の中では、〝十握剣〟(古語拾遺では 草薙の剣)と呼ばれている霊剣です。

💻 引用元LINK……橿原神宮

弓の形状も、『魏志倭人伝』の中で書かれてるとおり「上の丈が長い」でしょう?

ちなみに、この絵で腰に差している『金の剣』は、熊野の地で、味方となった高倉下から譲り受けた、横刀のことです。

神話の中では、〝十握剣〟(古語拾遺では 草薙の剣)と呼ばれている霊剣です。

『魏志倭人伝』の全訳と邪馬台国の解説 その3

『魏志倭人伝』の全訳と邪馬台国の解説 その3