平安時代初期 に成立した日本の法制書に『延喜式』と呼ばれるものがあります。

そこには、

官司(政府の部門)の役割、官人の位階、

神社仏閣の祭祀の規定などが書かれているのですが、

その『延喜式』の巻八に「

六月晦大祓」の説明があります。

それを元に、当時の儀式の様子を小説風に再現するとこうなります。

・

・

📼 『六月晦大祓』の当時の様子

昔々、京都に都があった頃の、平安時代のお話です。

その頃の皇室では、6月と12月の年に2回、特別な儀式が行われていました。

それは「大祓」と呼ばれるもので、広場に集まった人々の罪や穢れを祓うための特別な行事でした。

六月の最後の日、夕暮れが近づくと、平安京の朱雀門の広場は、陛下に招待された人々で賑わいます。

美しい衣を身に纏った親王や百官たち、そして地方から都に招かれた代表者たちが、総勢千人近く集まりました。

儀式は、開式宣言から始まります。

朝廷で働く重要な地位の人々、そしてさまざまな部署で働く職員たちに、これから行われる「大祓」という特別な儀式について説明されます。

この儀式では、天皇の朝廷に仕える人々が、これまでに犯したかもしれない罪を大祓の儀式によって清められることが宣言されます。

天皇の朝廷で働く人々には、いろいろな職種があります。

その中には、食事の準備&提供を行う御膳奉仕の職に就いている人々や、弓や剣を装備して宮廷の警護を担当する人々、ほかにも、様々な職務の官人、役人たちもいます。

これらの人々が、日々の仕事の中で、意図せずに何らかのミスを犯してしまってたかもしれない……

そのような不安な心中を、陛下のご慈悲によって許してもらえるとのこと。

これが、「大祓」という特別な儀式です。

・

・

ここで『大祓詞』が読み上げられます。

高天原に 神留まり坐す

皇が親 神漏岐・神漏美の

命以て

我が 皇御孫命は

豊葦原 瑞穂国を

安国と平けく

知食せと

事依さし 奉りき……

・

・

広場の中央では、神官が高い声でゆっくりと祓詞を読み上げ、集まった人々が耳を傾けています。

そして、長い祓詞が終わると、人々は

紙人形を手に取ります。この紙に、半年間で積もった、業務上の罪や穢れが転写されるのです。

そして、祓いの紙は一カ所にまとめられ、四つの国

(伊豆・壱岐・対馬上県・対馬下県)の

卜部(占い系呪術師)たちが、祓いの物品を持って退出し、後日、祈りの祝詞とともに、大川に流すのです。

昔々、『神武天皇』の時代に、ある行事がありました。

それは、奈良の

橿原宮に配下の貴族や地方豪族を集め、個別に「許し」や「許可」を天皇が与えるもの。

この行事はもともと

「和をもって尊しとなす」の精神から始まった、政権安定のためのイベントだったのですが、時代が経過するうちに少しずつ、形が崩れていった。

・

・

『大祓の儀』の内容を説明している、先の『延喜式』の記録からは、平安時代初期の時点で既に、この『儀式の意図』が

すり替わっていることが分かります。

| 初期『神武天皇』Ver. |

平安『後の天皇』Ver. |

| 配下の貴族や地方豪族を集め、個別に「許し」や「許可」を授ける |

宮遣えの諸臣たちの「業務上の過失」を、時の天皇が許す |

|

あれ? 時の天皇にとって都合のいい中身に変わってる |

元々は、天皇が政権安定のために、側近や地方豪族たちの願いを聞く

『神事風イベント』だったものが、時代の流れとともに、宮遣えの業務中にそそうをしてしまった者を許す

『恩赦の場』と変わっています。

そしてそれ以後の時代になると、仏教界まで巻き込んで、『大祓詞』への誤解は、さらに大きくなっていきます。

📼 『大祓詞』が魔法の呪文と誤解される

『

大祓詞』の原文は、私たち現代の人にとっては意味不明の文です。

原文が古風で詩的な表現のために、普通に読んだだけでは、何を言ってるのかサッパリ分からない。

高天原に 神留まり坐す

皇が親 神漏岐・神漏美の

命以て

我が 皇御孫命は

豊葦原 瑞穂国を

安国と平けく

知食せと

事依さし 奉りき……

・

・

まともに聞いていても、よく分からない。

だからなんとなく、前半の所は流しながら聞いて

瀬織津姫 という神……

速開都姫 という神……

気吹戸主 という神……

速佐須良姫 という神……

この部分だけは聞き取れるから、

この

大祓詞 というのは、なんだかすごい4柱の神様の召喚呪文で、これを唱えれば、どんな罪もたちどころに消えて……

と、罪穢れを祓う魔法のような力があるという印象を受けますが……

・

・

どうやらその誤解は、

昔の仏教界も同じだったようです。

『大祓詞』の存在は、昔の仏教界にも広がり、仏教界でもありがたがって唱えるようになりました。

仏教側で「中臣の祓詞」を読むときには、ホラ貝を吹いたり、杖や鈴の振動で音を鳴らして儀式の神聖さを高めるといった、参加者の心を集中させる工夫が加わりました。

また、

人形に祈願するときも、仏教側の工夫が加わり、人の息を吹きかけたり、紙で身体を撫でることで、その人の罪や穢れが人形に移ると考え、最後に川で流すのではなく火でおたき上げをするのは、護摩木を燃やしたら願いが叶うという、密教の文化と同じ。

このように、仏教界が『大祓詞』を取り入れたときにいろいろ変更したのですが、今度はその習慣が神社側に逆輸入され、今では大抵の神社で、神事の時には『大祓詞』を唱えながら鈴を鳴らし、最後も川に流すのではなく火でおたき上げをしている。

時代が経つうちに、元々の意味や形式が誤解され、行事の中身が少しずつ変化していくことは、多々あることですが、『大祓の儀式』は、長年の間にここまで変更が加わっています。

ところで先ほどの、なんだかすごい4柱の神様の召還イメージというのは、合っているのでしょうか?

答えを先に言うと……

そんな神様なんて、どこにもいない!!

・

・

この

大祓詞 というのは、なんだかすごい神様の召喚呪文で、これを唱えれば、罪もたちどころに消えて……

というイメージがあり、一般にもそのように信じられているわけです。

元々は、天皇が豪族たちの願いを聞く、神事風のイベントだったものが、時代の流れとともに、宮遣えの業務中にそそうをしてしまった者への恩赦の場となり、それがさらに転じて、大規模な祈祷会として、神社による 半年間の罪穢れを祓うもの という、今の形に落ち着いたわけですが……

実際には、『祓戸四神』という神様はいないのです。

|

それ、子どもに『サンタクロースはいない』ってバラされたのと同じ感じですか? |

事実なんて、サンタクロースの虚像と同じですよね。

トナカイが引くソリで、空を飛んでプレゼントを配るイメージ……

何一つ、事実がない。

『大祓の儀』も、元々は、天皇が豪族たちの願いを聞く、神事風のイベントだったわけですから、あの神様風の名前は架空のもの。

語呂を合わせて作られた、架空の名前なのです。

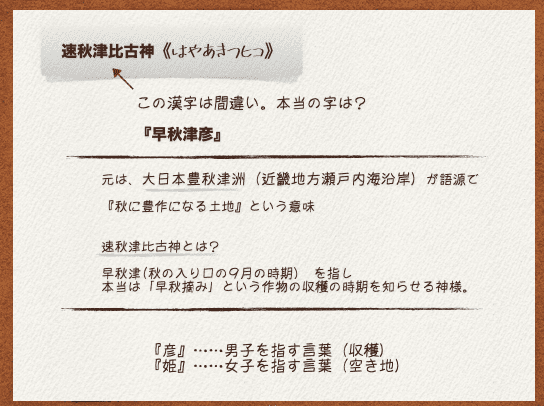

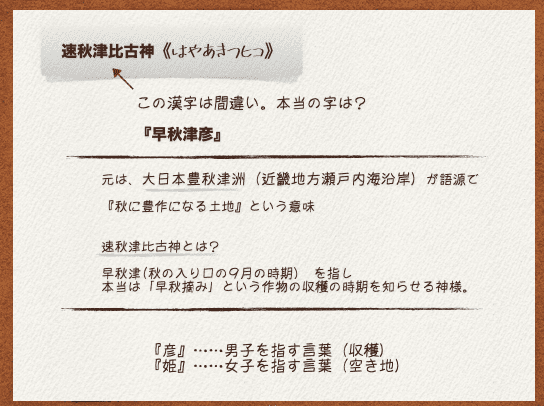

あの漢字も間違っていて、あの発音に『表音文字』として、同じ発音の漢字を充てているだけなのです。

本当の漢字は?

| 神名 |

本当の漢字 |

| 瀬織津姫 |

背折りつ姫(重い荷を背負って苦しい状態の比喩)

|

| 速開都姫 |

早開きつ姫(今すぐ道が開く、視界良好の比喩)※

|

| 気吹戸主 |

息吹戸主(願いを聞く、大王様の比喩)

|

| 速佐須良姫 |

早流離姫(浮遊状態を今すぐ解決) |

先に訳した『大祓詞』の文意を見れば分かるとおり、山の〝息吹の主〟がビューと風を吹かす

(罪を許したり、計画を許可したりの声を発する)と、〝背折り〟の重荷が外れ、今すぐ道が〝早開きつ〟になり、〝さすらい〟の浮遊状態

(飢餓状態)を今すぐ解決!!

こういう意図で、『大祓詞』では神様の名前が作られてます。

ひこ

〝はやあきつ姫〟だけは『カタカムナ』でも出てきますが、こちらも実は神名ではなく『慣用句』。

元々〝早秋津〟とは 秋の入り口の9月の時期 のことを指して、穀物の収穫期のことなのです。

元々〝早秋津〟とは 秋の入り口の9月の時期 のことを指して、穀物の収穫期のことなのです。

『天津祝詞』訳と解説

『天津祝詞』訳と解説

『天津祝詞』訳と解説

『天津祝詞』訳と解説

元々〝早秋津〟とは 秋の入り口の9月の時期 のことを指して、穀物の収穫期のことなのです。

元々〝早秋津〟とは 秋の入り口の9月の時期 のことを指して、穀物の収穫期のことなのです。