🔍 古語拾遺の完全訳

こちらの記事は、古代日本の、ありし日の姿を伝える『魏志倭人伝』の訳 のページと、相互補完する内容になっています。 『邪馬台国の場所』を特定する試みだけでなく、『第2代天皇』の謎についても語っています。 歴史の誤解を解くやり方を、どうぞご覧になってください。 ・ ・【原文と直訳】(邪馬台国の場所)

至於纏向日代朝 令 日本武命 征討東夷 仍 枉道詣 伊勢神宮 辭見 倭姫命 以 草薙釼 授 日本武命 而教曰 慎莫怠也

纏向朝の日王の代に 日本武命に東夷の征討を命ず 仍って 伊勢神宮に枉道詣でし 倭姫命に辞を述べ 草薙釼を日本武命に授け 教えて曰く 「慎んで怠るなかれ」

日本武命 既平東虜 還至 尾張国 納宮簀媛 淹留踰月 解釼置宅 徒行登胆吹山 中毒而薨

日本武命は 東の虜を平定し 尾張国に還り 宮簀媛を納め 一月を超えて留まり 釼を宅に置き 徒歩で胆吹山に登り 中毒死する

其 草薙釼 今在 尾張国 熱田社 未叙禮典也

その草薙釼は 今 尾張国の熱田社にあり 未だ礼典には叙されず

|

なんか表現が古くありません? 私の頭では、意味がよくわからないです…… |

纏向朝の 卑弥呼女王 の御時、日本の英雄である日本武尊は、東の地域を征服するという、生死をかける大任を受けました。 出発前には、伊勢神宮にて倭姫命(卑弥呼)に別れを告げ、彼女から草薙の剣を託されました。 倭姫命は、日本武尊に向けて「慎重に行動しなはれ」と天の忠告をなされました。 東方の敵を御討ちになった後、日本武尊は無事、尾張国に帰還され、宮簀媛とご結婚をなされました。 尾張国にて一ヶ月以上を御過ごしになり、その間、草薙の剣は御自宅に置かれておりました。 しかしながら、伊吹山に御登山された際に毒にあたり、悲しくも亡くなられてしまいました。 現在、その草薙の剣は尾張国の熱田神宮に保管されております。しかし、公式の儀式には使用されておりません。

📼 作者の斎部廣成 一人語り風

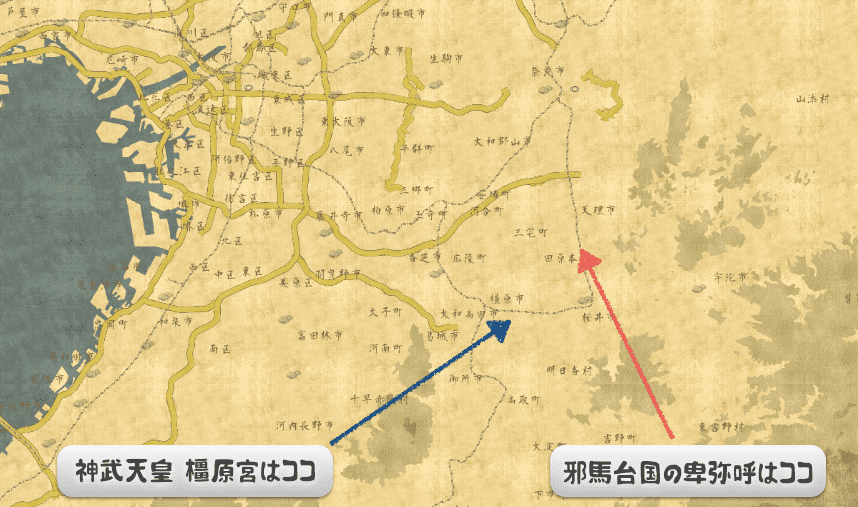

纏向とは、奈良県桜井市にある古代の遺跡名で、日本の弥生時代後期から古墳時代にかけての重要な遺跡でありまして、今回出てきた『日代朝』とは、卑弥呼様(女王・日巫女)の治世のことを指すのであります。

卑弥呼様の治世の都がこの地ですから、日本の歴史最大の謎とされてきた『邪馬台国』の場所はここでございますな。

🎓 『古語拾遺』を理解する、分かりやすい解説

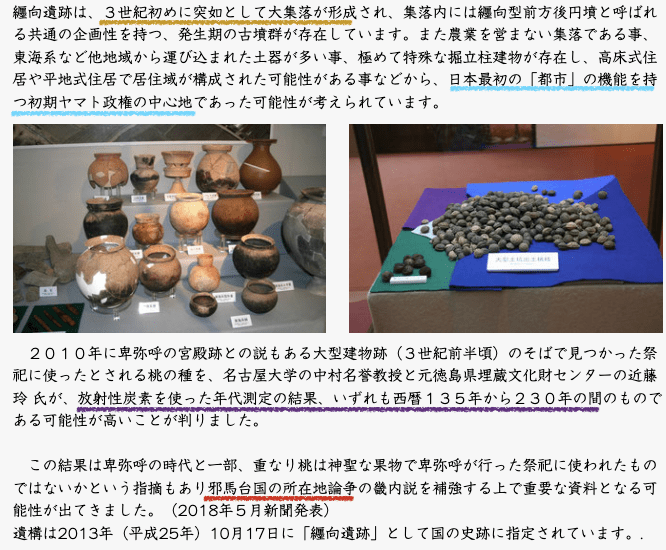

纏向王朝は、考古学的調査によると、弥生時代後期から古墳時代にかけての遺跡とされているので、私が『神話』から時代を割り出していた、年表の時代考証とも、やはり一致しています。 ↳ 画像元……纒向遺跡 国史跡

↳ 画像元……纒向遺跡 国史跡

|

えっ? 『日本書紀』にはテキトーな嘘が書かれて るってこと? 口から出任せ言ってない? |

🎓 卑弥呼女王は第2代天皇だった?

厳密に言うと、ちょっとだけ違います。「綏」……安定させる 「靖」……平静を保つ

其國本亦以 男子爲王 住七八十年 倭國亂 相攻伐 歷年 乃共立一 女子爲王 名曰 卑彌呼

その国は本来 男性が天王なりし 七八十まで生きる 王倒れし後 倭国乱れ 年月を経て争い給う 遂には女性 卑弥呼と申す者 王に立てり

この女王様は、卑しい身分の方々からも尊敬されていて、人々が弥栄となるよう、神と交信をしながら政治をしていて、人々はその女王のことを『ヒミコ』と発音していた

【邪馬台国】の語源 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 発音を見ると?……大倭日高見国 → 倭大国 →「邪馬台国」 字を見ると?……伊邪那岐の馬(天皇軍)を率いる 大国

🎓 卑弥呼女王が第2代天皇だった証拠

卑弥呼女王自身が天皇だった証拠は、今回の『古語拾遺』の書からも見て取れます。 東の地域の征服に向かう日本武尊は皇族で、日本の古代の英雄。 天皇家に縁があります。 しかも、『神武天皇』が火山噴火の後に建てた〝笠縫いの伊勢分社〟で神宝として奉納していたはずの『草薙の剣』を、〝戦闘のお守りの霊剣〟として勝手に、日本武尊に渡せちゃうほどの権力者と言えば、〝時の天皇本人〟しかいないわけです。 これで、『倭姫命 = 卑弥呼』を指すことが分かり、その時点での卑弥呼は、女王と呼ばれていましたから、第2代天皇〝綏靖天皇〟なのがわかります。 歴史の謎は、このように解いていきます。 正しく推理をすれば、歴史の糸は一本の太い線となり、『他の文献の記述』とも一致してくるようになる。 歴史の謎を解くのは、国語力ではなく、推理力なのです。 『古語拾遺』第3部 住吉大神

『古語拾遺』第3部 住吉大神