🌏 歴史と『日本神話』をぶつけるとどうなる?

紀元前200年代

この頃の中国は、戦国七雄(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)の中で「秦」が、全国統一! 秦朝を高らかに宣言しました。

調子に乗りすぎて、一番偉い人の呼び名を「皇帝」に変えたくらい!

今までの「王様」よりも格上となる「皇帝」という造語を作って、自ら『秦の始皇帝』と名乗ったのです。

こんな感じで、やりたい放題なことからも分かるように、秦朝の皇帝は、旧王朝を超える絶大な権力を手にしたモノの、『周王』の時のような、神の意を実行する政治からは離れてしまった。

そして……

「おごる平家は久しからず」

二代目の皇帝が重税、過酷な労働などの暴政をしすぎたせいで、周囲の反発&クーデターを招き、秦朝はアッサリ短命に終わります。

わずか15年間 (紀元前221年に始まり、紀元前206年に終わり)という、中国の明智光秀状態! 3日天下。

ちなみに、『秦の始皇帝』……

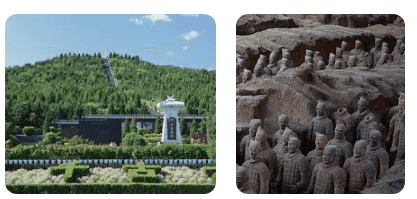

どこかでこの言葉聞いたことありませんか? 兵馬俑です!

本当は、なんだかわかっていたのです! その理由は1974年以降なら、歴史の先生は知ってた。

この時崩壊した「秦王朝」の一族の子孫が、あとになって、朝鮮半島経由で大量に日本にやって来た。

・

・

彼らは、「秦氏」と呼ばれ、のちに日本の朝廷に仕える官人として、土木工事、灌漑設備、宮殿や寺院の建設などにも関わるようになります。

学校の授業では、説明を避けてスルーされてる因果関係ですが、世の中には、原因があって結果がある。

真実には、歴史の一本のストーリーが眠っているのです。

・

・

一方、この時の日本の方はどんな感じ?

こちらは平和そのもの。

アチラの国が、勝手に内部分裂を繰り返している間、日本はコツコツ、自力を蓄え続けていました。

ひこ

この『秦始皇帝陵』と『兵馬俑』が、後に日本の古墳&ハニワの元ネタとなるのですが、なぜ中国の古墳文化が、日本に飛び火したのか?

それは、この一族の末裔が、数百年後に結集して日本にやってきて、そのまま朝廷貴族や地方豪族に収まったからなのです。

・

・

学校の授業で聞いた、『古墳時代』の説明は、こんな感じでしょう?

日本の『古墳』や『ハニワ』の元ネタは

中国の秦始皇帝陵&兵馬俑

日本の『古墳』や『ハニワ』の元ネタは

中国の秦始皇帝陵&兵馬俑

なんだかよくわからないけど、『古墳時代』の数百年間だけ日本の豪族に「お山造りと粘土遊び」のブームが起こった。 豪族同士で 見栄の張りあい をしていた

📺 紀元前200年代の日本&中国

| 日本 | 中国 | |

| 特徴 | 紀元前200年頃の日本は、弥生時代の中期となります。ヨソの国は、争いばかりでしたが、日本は平和。ちょっとずつ、農耕文化も発展してきました。 | 同じ頃の中国は? 秦がアッサリ崩壊。始皇帝が亡くなってすぐ、項羽と劉邦が激突して…漢の建国。漢朝はその後400年間も続く大帝国となりました。 |

| 交易 ・ 内戦 | 彼らの影響で、朝鮮半島や中国大陸との交易が活発化しました。これにより、文化や技術の交流が促進されました。 | 楚漢戦争と呼ばれる内戦は『楚』の項羽と『漢』の劉邦の激突。勝利したのが劉邦なので『漢朝』を建てます |

| 道具 | 青銅器や鉄器を使用。青銅製の鏡、剣、鐸などが知られています | 鉄製の農具が広く使われるようになります。絹織物の生産技術が発展し、貿易品となります。 |

| 文化 | 朝鮮半島や中国との交易がさらに活発になり、文化や技術の交流が進みました。 | 司馬遷の『史記』など、歴史記録の編纂が行われ、中国文学と歴史学が大きく発展しました。 |

| 社会 構造 | 定住化が進み、集落が形成され、首長や豪族など、より階層化された社会が形成されました。 | 漢朝の初期は、秦朝の厳格な法治主義からの脱却、経済の安定化、文化の復興を目指しました。 |

| 宗教 | 大型の墓。これは、彼らエリート族の支配権の大きさでもありました。まだ古墳ではないよ。 | 儒教が国教として奨励されました。これは、教育や官僚制度に大きな影響を与えました |

⛵ この時代の外国との交流

古代日本なのに、外国との交流なんてあるの?

日本海の荒波を超えて、船で行き来するなんて、あとの時代の「遣唐使」の時ですら、危険な船旅だったはず。

弥生時代に、日本海を超えて船で行き来できるものなの?

・

・

その疑問はもっともなことですが、それは日本側からの視点なのです。

当時の日本の造船技術では、海を越えての往復は確かに難しいでしょう。

でも中国側の船なら?

その時代、中国は世界トップレベルの技術力を誇っていたので、中国製の船は性能が段違いだったのです。

・

・

そして、この時期に「秦が崩壊」していることに注目。

諸侯たちのバトルロワイヤルを勝ち抜いた、『秦王朝』ですが、焚書坑儒(異なる思想や意見を排除)とか、厳格な法律と厳しい刑罰とか、政権を取った後の俺様行為をいろいろやりすぎたせいで、周りから反感を買って……

「サクラチル」

アッサリ「漢」にやられた。

敗退した王族の親類、子孫、周辺を固めていた貴族たちは、自分たちの身が危うくなると、散り散りになるのですが、この時の『秦の末裔』たちは、いったん朝鮮に逃げて、なぜか数百年も後になってから『秦の末裔』同士で集結の号令がかかって、一族がまとめて日本にやって来るという事件がありました。

この記録は古文書の『古語拾遺』(秦 漢 百済の帰化)にも載ってます。

古代日本なのに、外国との交流なんてあるの?

日本海の荒波を超えて、船で行き来するなんて、あとの時代の「遣唐使」の時ですら、危険な船旅だったはず。

弥生時代に、日本海を超えて船で行き来できるものなの?

・

・

その疑問はもっともなことですが、それは日本側からの視点なのです。

当時の日本の造船技術では、海を越えての往復は確かに難しいでしょう。

でも中国側の船なら?

その時代、中国は世界トップレベルの技術力を誇っていたので、中国製の船は性能が段違いだったのです。

・

・

そして、この時期に「秦が崩壊」していることに注目。

諸侯たちのバトルロワイヤルを勝ち抜いた、『秦王朝』ですが、焚書坑儒(異なる思想や意見を排除)とか、厳格な法律と厳しい刑罰とか、政権を取った後の俺様行為をいろいろやりすぎたせいで、周りから反感を買って……

「サクラチル」

アッサリ「漢」にやられた。

敗退した王族の親類、子孫、周辺を固めていた貴族たちは、自分たちの身が危うくなると、散り散りになるのですが、この時の『秦の末裔』たちは、いったん朝鮮に逃げて、なぜか数百年も後になってから『秦の末裔』同士で集結の号令がかかって、一族がまとめて日本にやって来るという事件がありました。

この記録は古文書の『古語拾遺』(秦 漢 百済の帰化)にも載ってます。

🔍 秦の始皇帝の一族のその後

秦の始皇帝の一族のその後はどうなった?

始皇帝が旅立った後、息子の胡亥が「二世皇帝」としてその座につきました。

しかし、この後継ぎジュニア、政治の才があまりなくて宰相の趙高とともに、民を弾圧して自分たちだけ栄える圧政をしすぎてしまった。

結局わずか15年という短い期間で、紀元前207年、反乱軍によって秦は崩壊。

・

・

残された、始皇帝の血族や秦朝の大物たちのその後は?

古代中国では、敵国の王様と高官、子孫、親戚に対しては、力を持つ者ほど、「この世からご退場願います」というのが常でした。

これら残存勢力を放置すると再結集してクーデターを起こしてしてくるので、新勢力にとっては、早々に再起不能にしておかなければなりません。波乱の世は、荒っぽいのです。

・

・

なんとか生き延びた者たちはどうなった?

なかには新しい勢力や、他の勢力の下に寝返って生き延びた者もいましたが、逃げた先まで追いかけられる、血族や秦朝の大物たちほど、追跡を避けるために、できるだけ遠くの地へ逃げます。

だから、陸路より、海路の日本を逃避先に選んだグループというのは、生き残った一族の中でも、最高ランクのエリートばかりだったのです。

紀元前100年代の日本&中国

紀元前100年代の日本&中国

紀元前100年代の日本&中国

紀元前100年代の日本&中国